見過ごされがちな「難聴」がカギを握る理由

昨日、認知症サポーターリーダー養成講座に参加し、認知症に関する最新の知見に触れました

講座全体から多くの学びがありましたが、その中で私自身の専門分野と深く関連する、「難聴と認知症」の関係が、日本ではまだあまり広く知られていないと強く感じました

今回は繰り返しにはなりますが、その重要な内容を皆さんにもお伝えしたいと思います

認知症は「予防できる病気」になりつつある?

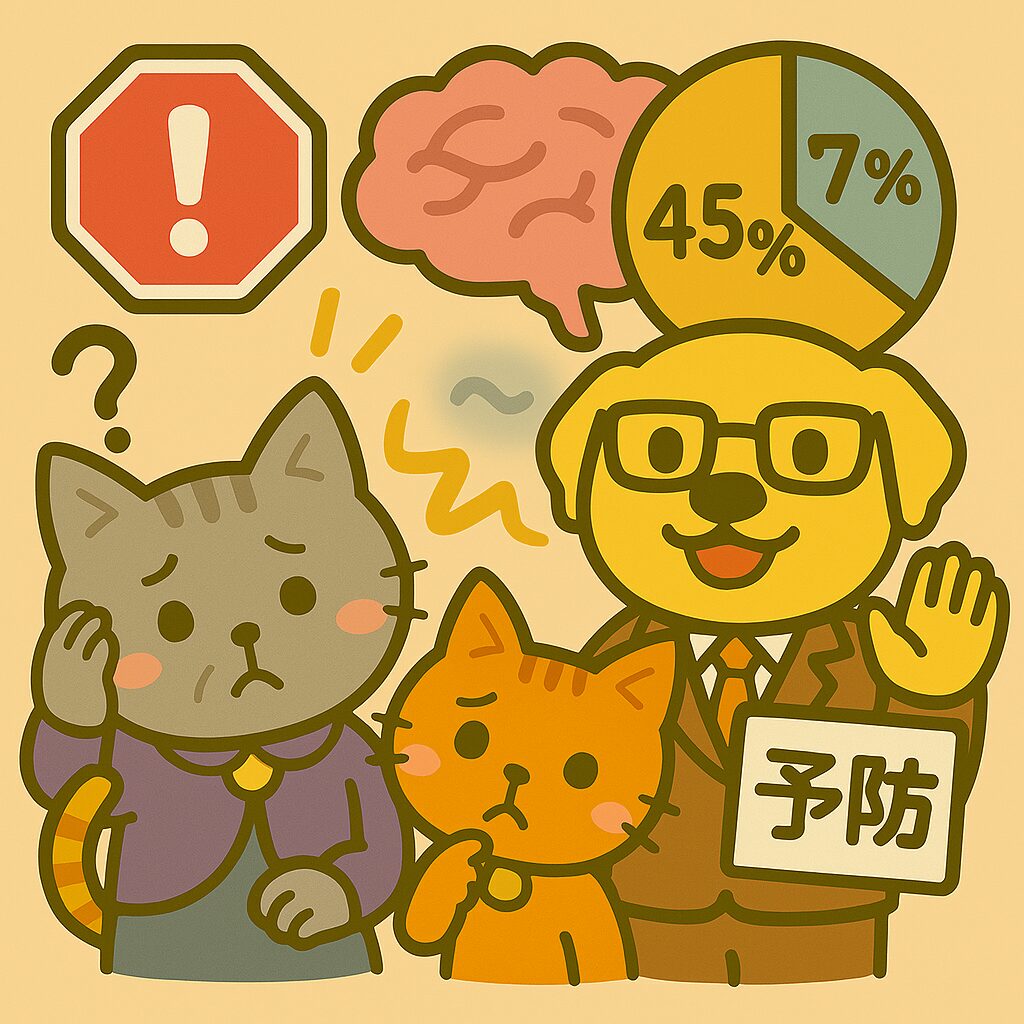

皆さんは、認知症の約45%は予防できる可能性があるということをご存知でしたか?

2024年に国際的な医学誌「The Lancet(ランセット)」で発表された常設委員会報告では、認知症の発症リスクを高める修正可能な要因が特定され、これらを管理することで、世界の認知症の約45%は予防または発症を遅らせることができると示されています

生涯にわたる12の主要なリスク要因とそれぞれの寄与率

この報告書では、認知症に影響を与える主なリスク要因を、人生の各ステージごとに特定しています。それぞれの寄与率も示されており、私たちがどこに介入すべきかのヒントになります

- 幼少期 (0〜18歳)

- 短い教育歴:5%

- 短い教育歴:5%

- 中年期 (18歳〜65歳)

- 難聴:7%

- LDLコレステロール値の高さ:7%

- うつ病:3%

- 外傷性脳損傷:3%

- 運動不足:2%

- 糖尿病:2%

- 喫煙:2%

- 高血圧:2%

- 肥満:1%

- 過剰なアルコール摂取:1%

- 晩年期 (65歳以上)

- 社会的な孤立:5%

- 空気汚染:3%

- 視覚の喪失:2%

難聴(7%)の「見過ごされがちな重要性」と「複合的な影響」

さて、この中で私が特に注目したのは、私の専門分野でもある「難聴」です

一覧を見ると、難聴の寄与率は「7%」と、一見するとそれほど高くはないように見えるかもしれません

しかし、この7%には非常に大きな意味が隠されています

実は、中年期のリスク要因の中でも、「運動不足(2%)」「糖尿病(2%)」「高血圧(2%)」「肥満(1%)」といった、いわゆる生活習慣病とされる複数のリスク要因をすべて合計すると、ちょうど7%になります

つまり、難聴は単独で、これら複数の生活習慣病の合計リスクと同じくらい、認知症の発症に深く関わっているのです。

さらに重要なのは、難聴が単に「聞こえにくい」という問題に留まらない点です

難聴は、 うつ病(3%)や 社会的な孤立(5%) といった、他の主要な認知症リスク要因とも深く関連しています

聞こえが悪くなると、会話が億劫になり、外出や人との交流が減りがちです

これにより、社会から孤立しやすくなり、精神的な落ち込み(うつ状態)に繋がる可能性があります

これら複数の要因が複合的に作用することで、認知症発症のリスクはさらに高まってしまうと考えられているのです

このことは、難聴が単なる「聞こえにくい」という不便さだけでなく、脳の健康、ひいては認知症予防において、いかに複雑かつ重要な位置を占めているかを強く示唆しています

なぜ難聴が認知症リスクを高めるのか?

難聴が認知症リスクを高めるメカニズムには、主に以下の点が考えられています

- 脳への過負荷: 聞き取りにくいことで、脳が音を処理するために過剰なエネルギーを消費し、認知機能に使うべき資源が不足する

- 社会的な孤立: 会話が億劫になり、人との交流が減ることで、脳への刺激が減少し、社会的な孤立が深まる。これもまた認知症のリスク要因です

- 脳構造の変化: 長期的な難聴が、脳の特定の領域の萎縮と関連するという研究も進んでいます

難聴対策は「未来への投資」

難聴は、補聴器の使用などによって適切に管理できる修正可能なリスク要因です

聞こえのケアを早期から行うことは、単にコミュニケーションを改善するだけでなく、認知症予防という視点から見ても、非常に効果的な「未来への投資」と言えるでしょう

残念ながら、日本では「補聴器はまだ早い」「もっと悪くなってからでいい」と考える方が少なくありません

これは、補聴器に対する社会的なイメージや、福祉制度の違いも影響していると考えられます

しかし、欧米では、聞こえの低下を自覚したら、比較的若い年齢(例えば60歳代など)から積極的に補聴器を装用し、早期から聞こえを補うことが一般的です

これは、難聴が脳に与える影響や、認知症リスクへの関連性が広く認識されているためです

私自身も、この学びを活かし、これからも聞こえの専門家として、皆さんの健康寿命の延伸に貢献できるよう、情報発信とサポートを続けていきたいと考えています

聞こえにご不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください

#認知症予防 #難聴と認知症 #聞こえのケア #補聴器の役割 #健康寿命の延伸 #TheLancet #ライトヒアリング #熊本