一見すると直感に反するかもしれませんが、聴覚過敏のケアの根幹は「音に慣らす(攻め)」というアプローチです

これは、固まった筋肉をリハビリで少しずつ動かして可動域を広げるの様なものです

耳栓などで過度に静かな環境を作り続けると、脳がその静寂に慣れすぎてしまい、かえってわずかな音にも過剰に反応するようになってしまうのです

なぜ「音に慣らす」ことが重要なのか?

― 脳の誤学習をリセットする

聴覚過敏の多くは、単なる耳の問題ではなく「脳の誤学習」が関係していると考えられています

何らかのきっかけで、脳が本来無害なはずの日常音を「危険な音」と誤って認識し、過剰に警戒するようになってしまうのです

この誤学習を放置し、耳栓で音を遮断し続けると、脳はますます音に対して敏感になります

この悪循環を断ち切るために「音響療法(Sound Therapy)」というリハビリテーションが重要になります。

【音響療法の基本的なステップ】

静寂の回避: まず、耳栓の常用をやめ、脳に完全な静寂を与えないようにします

穏やかな音の導入: ホワイトノイズや自然音など、不快ではない音を「意識すれば聞こえる程度」の小さな音量で流し続けます

音の再評価: 常に穏やかな音に触れることで、脳は「音は安全なものだ」と再認識し始め、徐々に過剰な警戒心が和らいでいきます

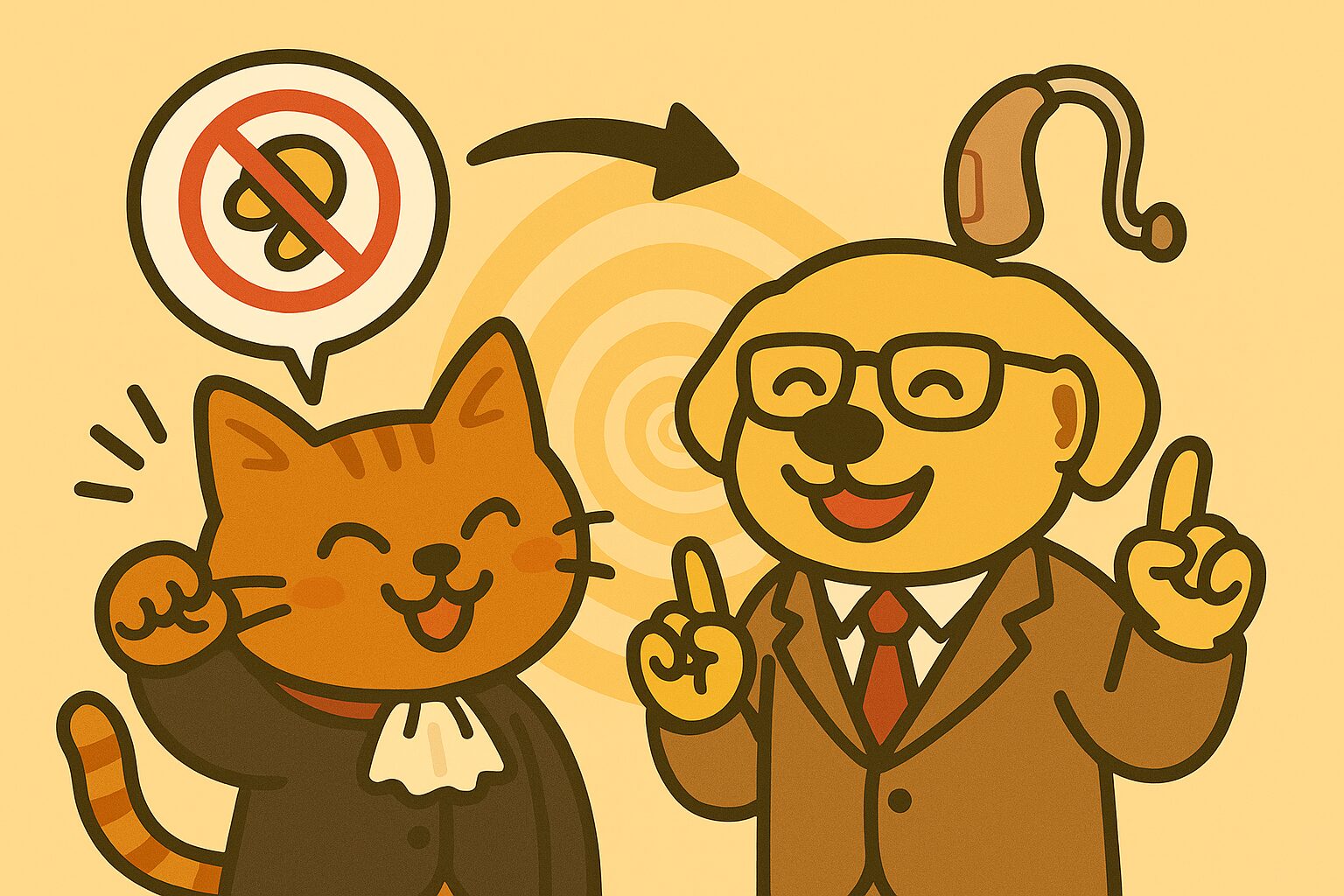

耳栓は「悪」じゃない!「一時的な防御策」としての正しい使い方

では、耳栓は絶対に使ってはいけないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。耳栓は、使い方さえ間違えなければ非常に有効なツールです

重要なのは、「常用」するのではなく「一時的な防御策」として、必要な場面だけで使うことです

【耳栓を使うべき場面】

聴覚に有害な音から身を守る時: ライブ会場、工事現場、騒がしい工場など、聴力自体にダメージを与えうる強大な音にさらされる場合

心身が極度に疲れている時: 疲労やストレスで過敏性が一時的に高まっている時に、聴覚を休ませるための「一時的なシェルター」として使う場合

【避けるべき使い方】

日常生活で常に使うこと: 職場や家の中など、通常は無害な音が存在する場所で常に使うのは避けましょう。脳の誤学習を固定化させてしまう可能性があります

補聴器の知られざる力 ― 聴覚過敏ケアの頼れるパートナー

聴覚過敏のケアには、補聴器が有効な選択肢となることがあります

現代の補聴器は、単に音を大きくするだけの機械ではありません

不快な音を抑制: 突発的な大きな音や不快な雑音を自動的に抑え、聴覚への負担を和らげます

必要な音を届ける: 騒がしい場所でも、会話など必要な音は聞き取りやすく調整します

音響療法をサポート: 穏やかな環境音を流す「サウンドジェネレーター」機能を使えば、日常生活の中で効率的に音の再訓練を行うことができますこのように「大きな音や雑音を抑えつつ、聞こえを保持し、環境音を入れる」という高度な機能こそ、聴覚過敏のケアにおいて補聴器が有効である理由です

特に、聴力低下を伴う聴覚過敏の場合は、聞こえにくさを補いつつ過敏性をケアできるという大きなメリットがあります

まとめ:自己判断は禁物!まずは専門家へ相談を

聴覚過敏のケアは、日常生活では「音に慣らす」という攻めの姿勢を基本とし、どうしてもつらい時や聴力に害がある時だけ「耳栓で守る」という守りの姿勢に切り替える

このメリハリが、改善への鍵となります

しかし、これらのケアは自己判断で行うと、かえって症状を悪化させるリスクも伴います

何よりもまず、耳鼻咽喉科を受診し、専門医に相談することから始めてください

聴力の状態を正確に把握し、医師や専門家のアドバイスのもとで、ご自身の状態に合った最適なケア方法を見つけることが、改善への最も確実な第一歩です